Extrait de « Les forestiers, vieux métiers des taillis et des futaies », Gérard Boutet, éditions Jean-Cyrille Godefroy, 1997, avec l’autorisation de l’auteur (droits réservés).

Lorsque Paul revint de captivité en 1945, ce fut pour reprendre la balaiterie artisanale de son beau-père, Jules, sise au bourg de Chaon. Le bonhomme était mort pendant l’Occupation et sa fille, la femme de Paul, avait assuré sa succession tant bien que mal avec l’aide de deux ouvriers. Mais il manquait un homme à la tête de l’entreprise ; alors Paul quitta son emploi de chauffeur à la ville de Paris pour devenir un modeste balaitier de Sologne, non toutefois sans avoir longuement pesé le pour et le contre avant de se décider.

Lorsque Paul revint de captivité en 1945, ce fut pour reprendre la balaiterie artisanale de son beau-père, Jules, sise au bourg de Chaon. Le bonhomme était mort pendant l’Occupation et sa fille, la femme de Paul, avait assuré sa succession tant bien que mal avec l’aide de deux ouvriers. Mais il manquait un homme à la tête de l’entreprise ; alors Paul quitta son emploi de chauffeur à la ville de Paris pour devenir un modeste balaitier de Sologne, non toutefois sans avoir longuement pesé le pour et le contre avant de se décider.

Cette petite balaiterie, le grand-père Sylvain, l’avait montée en 1907. Briquetier à l’origine, l’épuisement des veines de fine argile l’avait contraint à changer de métier. De sécherie, la remise s’était transformée en atelier et le four, sa cheminée démolie, faisait depuis office de cave.

Il faut se souvenir qu’à l’époque, l’industrie balaitière représentait une activité considérable dans cette région boisée. On trouvait peu de grosses fabriques mais une prolifération d’ateliers familiaux dont les rendements confondus avaient de quoi surprendre. Pensez que la ville de Paris, à elle seule, commandait chaque année ses trois cent mille balais ! On disait d’ailleurs, en blaguant, qu’un cantonnier en usait un par jour : moins à balayer, s’entend, qu’à s’appuyer dessus.

Il faut se souvenir qu’à l’époque, l’industrie balaitière représentait une activité considérable dans cette région boisée. On trouvait peu de grosses fabriques mais une prolifération d’ateliers familiaux dont les rendements confondus avaient de quoi surprendre. Pensez que la ville de Paris, à elle seule, commandait chaque année ses trois cent mille balais ! On disait d’ailleurs, en blaguant, qu’un cantonnier en usait un par jour : moins à balayer, s’entend, qu’à s’appuyer dessus.

En fait, la plupart des balaiteries, au pays, vivaient peu ou prou sur le débouché parisien. Mais il y avait également les services du Gaz à fournir, et ceux du Chemin de fer, et aussi les grandes usines qui enlevaient deux mille balais par fournée, et encore les grossistes des villes environnantes…

La production annuelle du beau-père, de son épouse et de ses trois compagnons habituels, atteignait les soixante mille balais, oui monsieur !

Cet artisanat profitait essentiellement à la Sologne. Les trois balaiteries de Chaon employaient chacune de deux à quatre ouvriers, hommes ou femmes. D’autres ateliers s’étaient implantés à Souesmes, à Salbris, à Marcilly-en-Gault, à La Ferté-Imbault, à Pierrefitte-sur-Sauldre, jusqu’à Neuvy-sur-Barangeon, aux confins du Berry. L’unique fabrique importante de la contrée, quasiment une usine, dix-huit ouvriers en permanence, fonctionnait à La Ferté-Beauharnais.

Hors les bois solognots, sur le département de la Seine-et-Marne notamment, on connaissait bien sûr quelques bricolins dont la concurrence n’inquiétait guère nos gens. Pas davantage on ne se souciait des aricandiers du Perche ou de Beauce. À dire le vrai, on les considérait plus en trimardeux u’en confrères. Ils traînaient sur leur dos, entre deux braconnes,une besace renflée de peaux de lapins et une brassée de méchants balais pendus à leur bâton d’errance. Ces riens leur permettaient tout juste d’acheter leur miche au lieu de la quémander, et parfois de rincer un gosier qui souffrait d’une pépie endémique.

Hors les bois solognots, sur le département de la Seine-et-Marne notamment, on connaissait bien sûr quelques bricolins dont la concurrence n’inquiétait guère nos gens. Pas davantage on ne se souciait des aricandiers du Perche ou de Beauce. À dire le vrai, on les considérait plus en trimardeux u’en confrères. Ils traînaient sur leur dos, entre deux braconnes,une besace renflée de peaux de lapins et une brassée de méchants balais pendus à leur bâton d’errance. Ces riens leur permettaient tout juste d’acheter leur miche au lieu de la quémander, et parfois de rincer un gosier qui souffrait d’une pépie endémique.

Au pays des raboliots, foin de cela ! La balaiterie n’était nullement affaire à galvauder ; elle possédait ses maîtres et ses apprentis, et on la choisissait comme occupation principale. Seuls les charbonniers d’autrefois s’y frottaient durant les froidures, quand la gelée contrariait la cuisson des meules, pour ne pas tournailler à ne rien faire. Et c’était bien logique puisqu’en contrepartie, de nombreux balaitiers d’alors carbonisaient leurs tas de chicots à côté de l’atelier. De la sorte, balais et charbon de bois allaient souvent de concert. On faisait cause commune sans se chercher noise. Mais à part les charbonniers et quelques bûcherons, personne d’autre ne se hasardait sérieusement dans le métier… Voici donc notre Paul installé à Chaon. Il garda le père Joubert et la mère Jeanne, les derniers compagnons de défunt son beau-père, mais il n’essaya point de s’agrandir. Les charges sociales sans cesse croissantes l’effrayaient. Quand les deux bons vieux décédèrent, l’un en 58 et l’autre dix ans plus tard, il préféra rester seul dans l’atelier plutôt que de crouler sous le poids des cotisations patronales. Il se contenta de se ravitailler dans les petites boulaies des métairies et ne prétendit jamais aux vastes abattis commandités par les marchands de bois. Il écoulait ainsi quelque dix-huit mille balais dans l’an, bien tranquillement.

Si les bois résonnaient de l’effort des bûcherons dès la Toussaint, le fagotage des cimes de bouleau destinées aux balaitiers ne commençait qu’après la défeuillaison. Les bûcherons assemblaient cette « boulette » en bourrées sur la coupe même ; un débardeur en effectuerait le voiturage jusqu’à la balaiterie dans le courant de l’hiver. Les compagnons entassaient le chargement en un fagotier à proximité de l’atelier pendant que le maître balaitier acquittait son dû. Bûcherons et débardeur étaient rétribués à la bourrée apportée. Ceux des métayers qui trompaient la mauvaise saison dans leurs boulaies, s’arrangeaient tout à la fois du fagotage et de la livraison. On les réglait pareillement au rendu. Un fagotier ne devait pas être construit n’importe où ni n’importe comment. On lui demandait de durer car un balaitier entreposait parfois dix mille bourrées d’avance. Il exigeait donc un endroit sec, à l’écart de l’égout des pluies, mais suffisamment proche de l’atelier afin de réduire les allées et venues des compagnons. Ses bourrées de couverture étaient toujours disposées en versant pour le protéger des mouillures. Ainsi élevé en couches bien serrées, il ne menaçait pas de se détériorer et pouvait attendre une couple d’années sans que la boulette ne perde de sa qualité. On n’en jetait que le lit de fond, inévitablement moisi par l’humidité du sol et souvent creusé par les musaraignes.

Si les bois résonnaient de l’effort des bûcherons dès la Toussaint, le fagotage des cimes de bouleau destinées aux balaitiers ne commençait qu’après la défeuillaison. Les bûcherons assemblaient cette « boulette » en bourrées sur la coupe même ; un débardeur en effectuerait le voiturage jusqu’à la balaiterie dans le courant de l’hiver. Les compagnons entassaient le chargement en un fagotier à proximité de l’atelier pendant que le maître balaitier acquittait son dû. Bûcherons et débardeur étaient rétribués à la bourrée apportée. Ceux des métayers qui trompaient la mauvaise saison dans leurs boulaies, s’arrangeaient tout à la fois du fagotage et de la livraison. On les réglait pareillement au rendu. Un fagotier ne devait pas être construit n’importe où ni n’importe comment. On lui demandait de durer car un balaitier entreposait parfois dix mille bourrées d’avance. Il exigeait donc un endroit sec, à l’écart de l’égout des pluies, mais suffisamment proche de l’atelier afin de réduire les allées et venues des compagnons. Ses bourrées de couverture étaient toujours disposées en versant pour le protéger des mouillures. Ainsi élevé en couches bien serrées, il ne menaçait pas de se détériorer et pouvait attendre une couple d’années sans que la boulette ne perde de sa qualité. On n’en jetait que le lit de fond, inévitablement moisi par l’humidité du sol et souvent creusé par les musaraignes.

Il n’en était pas de même, hélas, avec les tas de bourrées que le débardeur avait dû abandonner sur les coupes par temps de gadoue, sous peine d’embourber sa charrette. Lorsqu’on partait les retirer à l’été, sacré bonsoir ! on n’en récupérait guère d’utilisables. La moitié des fagots avait pourri dans la tourbière et l’on ramenait davantage de déchets que de bois sain.

L’idéal était de garer la boulette en fagotier avant la fin du mois d’avril. Passé ce délai, il suffisait qu’un orage détrempe les bourrées éparses pour que celles-ci se mettent aussitôt à « botter » et à « s’agoutter ». Elles se couvraient alors de champignons et devenaient cassantes.

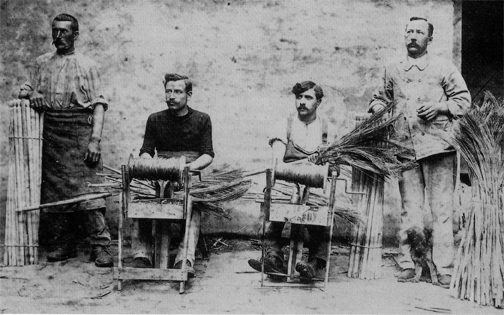

Enfin, on confectionnait tout aussi bien des balais avec de la bruyère haute ou du genêt qu’on laissait sécher avant de fagoter. Ces balais-ci servaient le plus souvent aux travaux ménagers. On délaissa la « breumaille » lorsqu’ apparut la paille de riz. La balaiterie garantissait un énorme privilège : celui de donner du travail durant l’année entière. C’est pourquoi les compagnons, certains qu’ils étaient d’encaisser un salaire régulier quelle que soit la saison, admettaient de toucher un peu moins que les bûcherons qui, eux, l’hiver finissant, devaient courir s’embaucher dans les fermes pour ne point crier famine. Et puis bien à l’abri dans l’atelier, on se riait des intempéries : le confort était aussi un avantage à ne pas dédaigner. À cinq heures moins le quart, le faiseur de balais enfilait son devantier de cuir renforcé d’un plastron en lattes de bois. II s’attaquait à l’ouvrage sans lanterner et ne s’arrêtait qu’à midi sonné. Il dînait dans l’atelier ou rentrait chez lui s’il habitait dans les abords, puis il reprenait le collier à une heure et demie jusqu’à sept heures du soir.

Sa première besogne, le matin, consistait à tirer une vingtaine de bourrées du fagotier, de quoi lier une centaine de balais, et à les porter dans l’atelier. Il les éventrait pour en ôter les fortes branches et le bois mort. Puis il divisait chaque bourrée en quatre ou cinq bottes identiques, les belles brindilles à l’extérieur, et cassait les rameaux — les « alettes » — à longueur désirée. Ces bottes étaient immédiatement comprimées et attachées. L’ancien outil se présentait comme un établi muni d’un cercle de fer que l’on serrait en pesant du sabot sur une pédale ; on liait avec trois « rotins » et l’on rognait le talon du balai à la sciotte. Les rotins, ou éclisses, se composaient tout bonnement de tiges d’osier, de rejets de coudrier ou de ronces que l’on fendait en quatre. Après la guerre, cet instrument archaïque céda la place à un appareil plus perfectionné, le massicot, qui combinait une presse à main et une lame guillotine.

Mais le progrès n’offre pas que des bienfaits, on le sait. Ainsi ce massicot qui épargnait tant d’instants et de fatigue, empêchait-il en revanche de ligaturer à l’éclisse, façon d’œuvrer séculaire qui requérait un tournemain et une souplesse incompatibles avec le bel engin. Désormais, on entourait donc un balai avec deux brins de fil de fer, liens que l’on se procurait aux tréfileries de Vierzon. Un tortillon à la pince, un coup de guillotine : c’était terminé.

En dépit de cette évolution, les services d’entretien du Métropolitain demeuraient fidèles aux balais liés avec des rotins. Ce conservatisme était dicté par des précautions de sécurité, les ingénieurs n’acceptant pas qu’on approchât du fil de fer, élément conductible, de l’installation électrifiée des stations.

Dans sa journée, un ouvrier fabriquait ses cent balais à trois rotins, ou le double lorsqu’il ne liait qu’à deux fils de fer. Il les bêchevetait ensuite en paquets de dix pour en faciliter l’empilement. Ces paquets étaient expédiés sur Orléans ou sur Paris par chemin de fer. Un roulier en transportait trois ou quatre voiturées à chaque voyage, cinq mille balais au bas mot, jusqu’à l’embarcadère de Lamotte-Beuvron. Ces livraisons furent assurées plus tard par un camionneur de Ligny-le-Ribault. Il faut signaler que la fourniture des manches ne relevait pas de la compétence des balaitiers. Quelques-uns tentèrent cependant d’en tailler dans les environs mais ils se découragèrent vite.

Dans sa journée, un ouvrier fabriquait ses cent balais à trois rotins, ou le double lorsqu’il ne liait qu’à deux fils de fer. Il les bêchevetait ensuite en paquets de dix pour en faciliter l’empilement. Ces paquets étaient expédiés sur Orléans ou sur Paris par chemin de fer. Un roulier en transportait trois ou quatre voiturées à chaque voyage, cinq mille balais au bas mot, jusqu’à l’embarcadère de Lamotte-Beuvron. Ces livraisons furent assurées plus tard par un camionneur de Ligny-le-Ribault. Il faut signaler que la fourniture des manches ne relevait pas de la compétence des balaitiers. Quelques-uns tentèrent cependant d’en tailler dans les environs mais ils se découragèrent vite.

Les grossistes reprochaient aux manches solognots d’être tordus. Cet à-côté cessa définitivement d’intéresser quand on calcula qu’un même bâton pouvait servir à une quinzaine de balais successifs. Un maigre marché, vraiment, qui ne méritait pas qu’on s’y attarde..

Ce dédain ne signifiait pas pour autant que l’on crachait sur les petits profits, certainement point. Au vrai, on vendait tout ce qui trouvait preneur. Les grosses branches retirées des bourrées, on les attachait en margotins (les mitrons allumaient leur four avec) tandis que les rognures des talons, les «sciures», étaient ensachées comme ligots à l’intention des ménagères du voisinage. Les compagnons grattaient un pourboire apprécié en recueillant ces menus.

On notera que pendant l’Occupation, la pénurie de combustibles força les balaitiers à se relancer dans la carbonisation des chicots.

Quand il approvisionnait la ville de Paris, le faiseur de balais devait respecter les normes de fabrication stipulées dans le cahier des charges : vingt-cinq centimètres entre les deux liens de fil de fer et aucune alette de diamètre supérieur à huit millimètres.

Les paquets étaient inspectés et toute pièce litigieuse repoussée séance tenante. Les balais refusés restaient sur les bras du fabricant qui essayait de les brader à un grossiste, lequel grossiste n’en proposait évidemment que trois fois rien. Paul ne connut cette mésaventure qu’une seule fois : mille balais rejetés d’un coup !

Ces mesquineries de fonctionnaires s’expliquaient par la surproduction. Les bûcherons s’apercevaient que l’offre ne répondait plus à la demande, alors ils se mettaient tous à fabriquer des balais à tire-larigot, de sorte qu’ils engorgeaient bientôt le circuit. Le négoce chutait, les prix pareillement, et les bûcherons faisaient chou blanc. L’abondance entraînait une crise qui ne profitait qu’aux grossistes. Les bûcherons dépités déclaraient forfait, la vente reprenait peu à peu son cours normal et les choses rentraient dans l’ordre.

Ces mesquineries de fonctionnaires s’expliquaient par la surproduction. Les bûcherons s’apercevaient que l’offre ne répondait plus à la demande, alors ils se mettaient tous à fabriquer des balais à tire-larigot, de sorte qu’ils engorgeaient bientôt le circuit. Le négoce chutait, les prix pareillement, et les bûcherons faisaient chou blanc. L’abondance entraînait une crise qui ne profitait qu’aux grossistes. Les bûcherons dépités déclaraient forfait, la vente reprenait peu à peu son cours normal et les choses rentraient dans l’ordre.

Cette situation critique ne se répéta qu’à trois reprises en trente ans. N’empêche, on ne parvenait plus à écouler le moindre paquet durant ces périodes folles. On vivotait au jour le jour ; on comptait chaque sou et on tirait le diable par la queue. Les balais invendus s’amassaient sous une remise. On patientait, impuissant. Quand les paquets séchaient, on savait qu’il faudrait les reficeler dès que s’annonceraient de meilleurs lendemains. Tout cela causerait une perte supplémentaire de temps et d’argent dont on se serait bien dispensé. Fort heureusement, la femme de Paul remplissait vaille que vaille la marmite avec ses travaux de couture ; sinon ç’aurait été la misère noire dans le ménage. Nous l’avons dit, les balaiteries de Sologne prospéraient grâce aux commandes de la ville de Paris. On procédait par soumission cachetée sous la responsabilité du préfet. Chaque contrat portait sur un lot de trente mille balais. Avant 14, les balaitiers se pliaient au quatre-du-cent, une coutume honteuse qui les obligeait à fournir cent quatre balais pour n’en recevoir que le prix d’une centaine. Cette injustice n’existait plus quand Paul s’installa dans l’atelier de Chaon. Le principe des soumissions cachetées n’était certes pas critiquable en soi puisqu’il réservait une chance équitable à tous les postulants.

Il impliquait néanmoins une part indéniable de risque et de spéculation. L’artisan s’engageait en effet à livrer un volume considérable dans son année sans modifier ses tarifs. Or si la cote du balai augmentait entre-temps, le manque à gagner se faisait rudement sentir, d’autant que le balaitier avait dû réduire sa marge bénéficiaire au plus mince pour décrocher l’affaire. Car par la faute d’une différence de cinq centimes la pièce sur un confrère — et certains ne se gênaient pas à sacrifier les prix ! — il aurait vu la fabuleuse commande lui passer sous le nez. C’est d’ailleurs ce genre de revers qui provoqua par la suite la création d’un syndicat de balaitiers.

Paul, quant à lui, aimait mieux s’arranger avec le client de gré à gré. Il avait conservé suffisamment d’accointances dans les services municipaux de la capitale, du temps qu’il était chauffeur, pour conclure un honnête débat. Le courtier lui disait: «Vous êtes plus cher que tel autre», et Paul voyait le rabais qu’il pouvait concéder sans en être de sa poche. Le courtier prenait ensuite sa décision. L’ouvrage continua ainsi, bon an mal an, jusqu’en 1974, date à laquelle Paul entra en retraite. Un balai rapportait encore 1,20 franc mais la demande se raréfiait bougrement. Les fibres plastiques supplantaient déjà les faisceaux végétaux. C’était le moment de clore boutique…

En ville, de nos jours, on ne balaie plus les caniveaux : il y a trop de bagnoles qui stationnent le long des trottoirs. Lorsqu’il faut nettoyer, on envoie la balayeuse automobile.

Les unes après les autres, les balaiteries de Sologne ont fermé leurs portes ou se sont recyclées dans la fabrication de nouveaux articles : dans les allume-feu pour barbecues, dans les haies pour hippodromes ou dans les bûches pour fausses cheminées de résidences secondaires.

Paul devine qu’il fait aujourd’hui figure de phénomène. On frappe à son huis tous les quatre matins, on l’enregistre au magnétophone, on le photographie devant ses outils désuets. Ça l’amuse et c’est sans se départir de sa bonhomie familière qu’à l’occasion, il consent encore à lier un balai d’alettes. Pour montrer aux jeunes qui ne savent pas comment il convenait de s’y prendre…

Quand il ne pourra plus s’arracher de sa chaise, eh bien ! ses visiteurs n’auront qu’à relire un chapitre comme celui-ci ; peut-être parviendront-ils à se faire une vague idée du balaitier solognot et de ses gestes d’outre-temps. Il leur faudra cependant imaginer le craquement de la boulette qu’on écrase, les senteurs du bois et, surtout, la chaleureuse simplicité de Paul. Ce sont ces détails anodins qui deviendront nos plus précieux souvenirs, parce que disparus à jamais.

Le matériel sommaire de l’atelier poussiéreux finira sans doute exposé sous le savant éclairage d’un quelconque musée de sous-préfecture. Sursis illusoire en vérité : ces objets trop bien briqués seront morts, irrémédiablement morts. C’est la main du compagnon qui réveille les outils endormis, rarement les pieux discours d’un brocanteur officiel…

d’après Gérard Boutet