Extrait de « Les forestiers, vieux métiers des taillis et des futaies », Gérard Boutet, éditions Jean-Cyrille Godefroy, 1997, avec l’autorisation de l’auteur (droits réservés).

À quinze ans tapants, Daniel savait déjà mener une attelée de chevaux, aussi bien qu’un charretier expérimenté. C’était l’époque qui voulait ça : son père se trouvait à la guerre depuis la mi-août et le drôle devait le remplacer derrière ses cinq canassons. Quand le père mourut en 18, la mère dut recéder la ferme familiale puis Daniel s’embaucha dans une ligoterie de La Ferté-Saint-Aubin en qualité de charretier.

Il y avait deux autres charretiers, six chevaux en tout, dix lieuses à la fabrication des ligots et un bataillon d’ouvriers à la scierie. Outre les allume-feu, l’usine débitait des madriers et des planches, des cotrets et des demi-cotrets destinés aux boulangers. Après neuf mois de charriage à la ligoterie, Daniel décida de se mettre à son compte comme débardeur et roulier dans les alentours. Il connaissait parfaitement les chevaux et les conduisait comme personne. Le boulot, qui ne manquait pas dans la contrée, ne l’effrayait point. Il disposait enfin de petites économies qui, à force de besogne, l’aideraient à s’acheter une paire de robustes bourrins. Il n’hésita pas davantage.

Il y avait deux autres charretiers, six chevaux en tout, dix lieuses à la fabrication des ligots et un bataillon d’ouvriers à la scierie. Outre les allume-feu, l’usine débitait des madriers et des planches, des cotrets et des demi-cotrets destinés aux boulangers. Après neuf mois de charriage à la ligoterie, Daniel décida de se mettre à son compte comme débardeur et roulier dans les alentours. Il connaissait parfaitement les chevaux et les conduisait comme personne. Le boulot, qui ne manquait pas dans la contrée, ne l’effrayait point. Il disposait enfin de petites économies qui, à force de besogne, l’aideraient à s’acheter une paire de robustes bourrins. Il n’hésita pas davantage.

La famille s’abrita au lieu-dit « La Ville-Saint-Moûtier », dont les bâtiments de maître appartenaient à un meunier de Saint-Hilaire. Daniel se contenta de la locature et de la petite écurie accotée tout contre. On vécut là pendant sept mois, tant qu’il y eut du bois à remuer dans les environs : au bas mot près de huit cents stères à retirer des chantiers. Ensuite il fallut chercher un autre coin et creuser sa tanière plus loin.

C’était en effet le lot de ces gens que de déménager souvent. Dès qu’un endroit ne proposait plus suffisamment d’ouvrage, les proches du débardeur renouaient leurs baluchons et s’en allaient gîter sous un autre toit, à l’orée des coupes récemment ouvertes. L’homme perdait de la sorte moins de temps en traites tout en épargnant à ses chevaux la fatigue d’un trajet inutile. Après La Ville-Saint-Moûtier, Daniel installa sa maisonnée dans une fermette de Bois-Durand, puis à La Couapelière, près de la gare de Vouzon, puis à La Sapinière, enfin à la ferme de Courcelles, commune de Ménestreau-en-Villette.

C’était en effet le lot de ces gens que de déménager souvent. Dès qu’un endroit ne proposait plus suffisamment d’ouvrage, les proches du débardeur renouaient leurs baluchons et s’en allaient gîter sous un autre toit, à l’orée des coupes récemment ouvertes. L’homme perdait de la sorte moins de temps en traites tout en épargnant à ses chevaux la fatigue d’un trajet inutile. Après La Ville-Saint-Moûtier, Daniel installa sa maisonnée dans une fermette de Bois-Durand, puis à La Couapelière, près de la gare de Vouzon, puis à La Sapinière, enfin à la ferme de Courcelles, commune de Ménestreau-en-Villette.

Un débardeur-roulier ne fainéantait jamais. « J’ai gagné ma vie dans le métier, dit aujourd’hui Daniel, mais j’ai bossé dur. » Debout avant la pointe du jour, il commençait par donner la botte à ses chevaux, puis il cassait une croûte et il s’accordait une petite demi-heure de repos. À cinq heures sonnant, il se relevait, pansait les bêtes, leur apportait la ration d’avoine et le seau d’eau. L’écurie était vide à six heures. Il emportait dans sa musette le litron et la gamelle de fricot qu’il mettrait à réchauffer le midi sur une flambée de brindilles, sans oublier les sacs de picotin.

Il trimait les douze mois de l’année. Les bûcherons attaquaient les abattages à la Toussaint et ne s’arrêtaient qu’en avril, à la montée de la sève. C’était la saison où les sols se saturaient de flotte et interdisaient au débardeur d’engager ses chevaux en forêt ; alors il acheminait vers les scieries les grumes qu’il avait sorties l’été précédent et qui attendaient sur le bord de la route. Il occupait le reste de son hiver en voiturage et ne pénétrait sur les coupes qu’au printemps, quand les bûcherons abandonnaient les lieux. Il retirait d’abord les troncs abattus à l’automne car ils avaient séché durant les froidures et pesaient donc moins lourd.

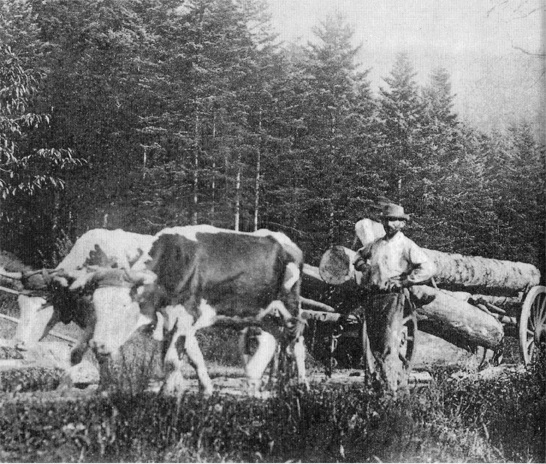

Le débardage des grumes se faisait avec les chaînes. L’homme se tenait prudemment à l’écart et commandait son équipage à la voix : il devait en effet se garder des méchants troncs qui, déséquilibrés par la rude tirée des chevaux, s’arrachaient de leur enchevêtrement en toupillant pire que des quintaines, en brisant tout à la ronde, baliveaux comme guiboles. Une ou deux bêtes, selon la grosseur des grumes, traînaient leur somme entre les souches, parfois sur deux kilomètres de traverse, jusqu’à l’accotement frichu de la route. Là les pièces étaient couchées sur deux cotrets : ainsi le roulier les ceinturait-il plus aisément avec ses traits au moment de les attacher sous son fardier. Un cheval, seul, pouvait tirer à plat une ou deux grumes à la fois, soit près d’une tonne de bois !

Le débardage des grumes se faisait avec les chaînes. L’homme se tenait prudemment à l’écart et commandait son équipage à la voix : il devait en effet se garder des méchants troncs qui, déséquilibrés par la rude tirée des chevaux, s’arrachaient de leur enchevêtrement en toupillant pire que des quintaines, en brisant tout à la ronde, baliveaux comme guiboles. Une ou deux bêtes, selon la grosseur des grumes, traînaient leur somme entre les souches, parfois sur deux kilomètres de traverse, jusqu’à l’accotement frichu de la route. Là les pièces étaient couchées sur deux cotrets : ainsi le roulier les ceinturait-il plus aisément avec ses traits au moment de les attacher sous son fardier. Un cheval, seul, pouvait tirer à plat une ou deux grumes à la fois, soit près d’une tonne de bois !

Le débardeur réservait ses samedis à un travail moins pénible. Il attelait sa charrette et passait la journée à enlever les fagots. Une voiturée ordinaire correspondait à cinq stères mais sur certains terrains poisseux, il valait mieux diviser la charge en plusieurs allées et venues, de la coupe à la route, et ne point s’enliser ou verser dans quelque bourbier. Au besoin on harnachait un deuxième cheval devant le limonier. À Bois¬Durand, Daniel Desvergnes déblayait jusqu’à trente stères par jour ; mais il n’en assurait alors que le débardage, pas le voiturage. Il entassait les cotrets sur le bord de la route, à côté des grumes, et les camions les embarquaient derrière lui.

Le débardeur réservait ses samedis à un travail moins pénible. Il attelait sa charrette et passait la journée à enlever les fagots. Une voiturée ordinaire correspondait à cinq stères mais sur certains terrains poisseux, il valait mieux diviser la charge en plusieurs allées et venues, de la coupe à la route, et ne point s’enliser ou verser dans quelque bourbier. Au besoin on harnachait un deuxième cheval devant le limonier. À Bois¬Durand, Daniel Desvergnes déblayait jusqu’à trente stères par jour ; mais il n’en assurait alors que le débardage, pas le voiturage. Il entassait les cotrets sur le bord de la route, à côté des grumes, et les camions les embarquaient derrière lui.

Le débardeur ôtait également les bourrées que les bûcherons empilaient en fagotiers. Il venait les chercher dans le courant de l’hiver. Les voitures utilisées au transport de ces menus bois n’avaient point l’allure des gerbières de plaine : leurs ridelles étaient beaucoup moins hautes, ce qui en facilitait le chargement. Le roulage des grumes déposées en bordure de route, nous l’avons précisé, débutait sitôt la Toussaint fêtée. Du temps de Daniel, on se servait encore de triqueballes sous les essieux desquels on suspendait les troncs. Ces antiques fardiers possédaient deux trains de roues que l’on espaçait en fonction des longueurs à charroyer. On calait ces grandes roues avec des cotrets ; un cheval hissait les grumes en tirant sur les chaînes pendant que l’autre patientait entre les brancards. Le chargement terminé — quatre à cinq grumes —, le roulier arrimait solidement le tout puis attelait le cheval de chaîne devant le limonier, en flèche. On ne bouclait généralement qu’un seul voyage dans sa journée, deux ou trois lieues séparant souvent les coupes de la scierie.

Le débardeur ôtait également les bourrées que les bûcherons empilaient en fagotiers. Il venait les chercher dans le courant de l’hiver. Les voitures utilisées au transport de ces menus bois n’avaient point l’allure des gerbières de plaine : leurs ridelles étaient beaucoup moins hautes, ce qui en facilitait le chargement. Le roulage des grumes déposées en bordure de route, nous l’avons précisé, débutait sitôt la Toussaint fêtée. Du temps de Daniel, on se servait encore de triqueballes sous les essieux desquels on suspendait les troncs. Ces antiques fardiers possédaient deux trains de roues que l’on espaçait en fonction des longueurs à charroyer. On calait ces grandes roues avec des cotrets ; un cheval hissait les grumes en tirant sur les chaînes pendant que l’autre patientait entre les brancards. Le chargement terminé — quatre à cinq grumes —, le roulier arrimait solidement le tout puis attelait le cheval de chaîne devant le limonier, en flèche. On ne bouclait généralement qu’un seul voyage dans sa journée, deux ou trois lieues séparant souvent les coupes de la scierie.

Parti de l’écurie avec ses lanternes allumées, l’équipage ne rentrait qu’à la brune. Un roulier s’arrangeait néanmoins, dans la mesure de son possible, à revenir chez lui avant la nuit noire. Il devait encore distribuer la paille à ses chevaux et les bichonner avant de penser à sa soupe.

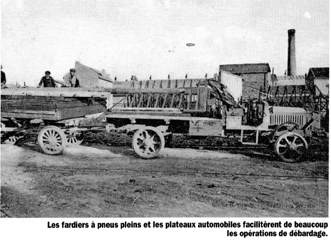

Le roulage s’améliora plus tard avec l’apparition des fardiers montés sur pneus pleins. Leur plateau, bas, coulissait pour mieux s’adapter à la longueur des grumes. Il ne s’agissait plus de suspendre le bois sous les essieux, mais de le hausser par-dessus les roues. on appuyait alors deux madriers contre le fardier en guise de rampe. Le halage des grumes continuait de se faire à l’aide de chaînes tirées par un cheval. On évitait de prendre des câbles qui, à l’usure, finissaient par se barbeler, par se détordre, et qui risquaient de lacérer les mains du roulier. Un fardier à pneus supportait trois fois plus de charge qu’un triqueballe. Quand le roulier voyageait à vide, il rapprochait les trains de roues pour moins encombrer le chemin ; il attachait le cheval de chaîne à la traîne.

Le roulage s’améliora plus tard avec l’apparition des fardiers montés sur pneus pleins. Leur plateau, bas, coulissait pour mieux s’adapter à la longueur des grumes. Il ne s’agissait plus de suspendre le bois sous les essieux, mais de le hausser par-dessus les roues. on appuyait alors deux madriers contre le fardier en guise de rampe. Le halage des grumes continuait de se faire à l’aide de chaînes tirées par un cheval. On évitait de prendre des câbles qui, à l’usure, finissaient par se barbeler, par se détordre, et qui risquaient de lacérer les mains du roulier. Un fardier à pneus supportait trois fois plus de charge qu’un triqueballe. Quand le roulier voyageait à vide, il rapprochait les trains de roues pour moins encombrer le chemin ; il attachait le cheval de chaîne à la traîne.

Un débardeur-roulier n’était rien sans ses chevaux. Il les connaissait par coeur, savait leurs tics et leurs manies. Le Bayard chauvissait-il des oreilles ? Cela signifiait qu’il était bien luné. Le Pêchard s’ébrouait-il ? Il n’en ferait qu’à sa tête aujourd’hui, pour sûr… L’homme les aimait ainsi, avec leurs qualités et leurs défauts. Il y avait des carnes certainement, des rosses dont on se méfiait et que l’on maudissait cent fois dans la journée ; il y avait des sournois et des retors qui ne filaient jamais droit et qui vous faisaient virer en bourriques ; et puis il y avait les francs de collier, ceux qui se tuaient au travail, qui marchaient au doigt et à l’œil sans jamais renâcler,  qui mouraient même quelquefois dans la limonière, tout à trac, d’épuisement. Les chevaux sont comme les hommes : pas deux ne partagent une nature pareille. On choisissait, autant que faire se pouvait, des bêtes dociles et obéissantes, vigoureuses mais point fougueuses cependant. Des bêtes qu’on calmait facilement d’une tape sur la croupe et qui ne fonçaient pas à en craquer leurs bricoles… On en avait vus, de ces bourrins têtus, qui bousculaient tout sur leur passage et qui flanquaient à dame un chargement complet de fardier, uniquement parce qu’ils ne sentaient pas leur force et qu’ils tiraient sur les chaînes de montée sans rien entendre. Ah, sapristi ! de tels chevaux retardaient plus qu’ils n’avançaient, en bout de course. Mieux valait une bête tranquille, allante et d’humeur égale, sur laquelle on pouvait compter.

qui mouraient même quelquefois dans la limonière, tout à trac, d’épuisement. Les chevaux sont comme les hommes : pas deux ne partagent une nature pareille. On choisissait, autant que faire se pouvait, des bêtes dociles et obéissantes, vigoureuses mais point fougueuses cependant. Des bêtes qu’on calmait facilement d’une tape sur la croupe et qui ne fonçaient pas à en craquer leurs bricoles… On en avait vus, de ces bourrins têtus, qui bousculaient tout sur leur passage et qui flanquaient à dame un chargement complet de fardier, uniquement parce qu’ils ne sentaient pas leur force et qu’ils tiraient sur les chaînes de montée sans rien entendre. Ah, sapristi ! de tels chevaux retardaient plus qu’ils n’avançaient, en bout de course. Mieux valait une bête tranquille, allante et d’humeur égale, sur laquelle on pouvait compter.

Le drame se déclenchait généralement en période de travaux pénibles. Une poignée supplémentaire d’avoine valant mieux qu’un claquement de fouet en l’occurrence, le roulier cédait parfois à la tentation de forcer un peu trop sur le «barbotage» du matin, sur l’avoinée, histoire de ragaillardir son attelée. Mais si un peu d’avoine excite les chevaux, beaucoup leur fait bouillir les sangs. Quand par mégarde le roulier avait eu la main trop lourde, le malheur se manifestait quelques heures plus tard, au premier effort violent à fournir. Un des canassons paraissait soudain étourdi, comme saoul, dodelinait mollement au lieu d’encenser régulièrement, se raidissait ou au contraire tirait en «queue de branle», à hue et à dia, sans rien écouter, puis ne bougeait plus, bref devenait sujet à mauvaise affaire. Il ne fallait pas tergiverser mais prendre aussitôt le mors aux dents. Une seule parade appropriée, un véritable remède de cheval : la saignée immédiate.

L’homme dépliait son couteau sur-le-champ et il incisait l’énorme veine qui palpitait au cou de l’animal. Il laissait couler une longue giclée de raisiné échauffé, de quoi remplir un demi-seau, puis il recousait tranquillement l’entaille avec l’aiguille et le fil qu’il conservait précieusement sur lui, dans son porte-monnaie. Le cheval se requinquait bientôt, nullement fâché de redémarrer après un répit d’une vingtaine de minutes.

Le vétérinaire de la ville n’aurait point mieux réussi, à la différence près qu’il ne se serait pas servi d’un vulgaire couteau mais d’un bistouri appelé « flamme », ou « lancette ».

On se rendait toutes les trois semaines à la forge lorsqu’on roulait sur les routes empierrées, toutes les six semaines lorsqu’on débardait en forêt. Le maréchal ne changeait d’ailleurs pas systématiquement les fers. En revanche, il « relevait » les sabots. C’est-à-dire qu’il déferrait, rognait le trop de corne et reclouait les fers non usés.

Dans les années trente, les marchands continuèrent d’engager des débardeurs à chevaux mais ils ne leur demandèrent plus guère d’effectuer les roulages. Ils employaient maintenant les camions. C’est lorsqu’il travaillait à Bois-Durand, en 1925, que Daniel sursauta aux pétarades des premiers fardiers automobiles. Il comprit de suite que les chevaux perdraient la compétition. Il continua de débarder les coupes à blanc-étoc, là où les véhicules à moteur n’osaient pas encore s’aventurer, par crainte de s’enliser, mais il n’effectua guère de route désormais. L’époque du roulage traditionnel n’en avait plus pour longtemps. Les rouliers cédaient progressivement la place aux transporteurs. Il fallait s’adapter, vite.

À La Couapelière, près de la gare de Vouzon, Daniel se reconvertit dans le chargement des wagons qui emportaient des étais de mine vers le Nord. Un an plus tard, il loua la ferme de Courcelles, dix-sept hectares de petite terre, et il ne se consacra plus qu’au voiturage d’hiver.

À La Couapelière, près de la gare de Vouzon, Daniel se reconvertit dans le chargement des wagons qui emportaient des étais de mine vers le Nord. Un an plus tard, il loua la ferme de Courcelles, dix-sept hectares de petite terre, et il ne se consacra plus qu’au voiturage d’hiver.

Il embaucha un charretier et acheta trois autres chevaux. Survint juin 40 et la débâcle que l’on sait. L’exode bouchait les routes. Plus de voiturage possible. Le pays se sauvait en tous sens dans une pagaille monstre. Alors Daniel attendit patiemment la suite des événements sans se mêler à la cohue. Pour tromper le temps, il entreprit d’abattre un orne de bois juste bon à brûler dans la cuisinière. Mal lui en prit : il ne put esquiver la chute d’une grosse branche qui le frappa au ventre. Le choc fut si fort qu’il crut défaillir sur l’instant. La santé recouvrée, Daniel accepta d’aller chercher une charretée de cotrets pour le boulanger de Ménestreau. Allons bon ! Un rondin glissa et revint lui taper dans le ventre. Exactement comme l’autre fois. C’en était vraiment trop, à croire qu’un sort s’acharnait sur lui. « Ce coup-ci, jura notre bonhomme, c’est terminé : je ne garde qu’un cheval et je ne remets plus jamais les pieds dans les bois ! ».

Et le croirez-vous, il tint parole.

d’après Gérard Boutet