Extrait de « Les forestiers, vieux métiers des taillis et des futaies », Gérard Boutet, éditions Jean-Cyrille Godefroy, 1997, avec l’autorisation de l’auteur (droits réservés).

Une sale nouvelle attendait Maurice à son retour de captivité en Allemagne : l’exploitation agricole de son père, vaste de cent-quarante trois hectares et forte de douze chevaux, avait été vendue en son absence par suite des réquisitions militaires trop lourdes à supporter. Il fut donc embauché comme simple domestique dans la ferme où il pensait s’installer en maître. Il ravala néanmoins son amertume et y resta chef de culture pendant six ans, histoire de voir venir comme dit l’autre. Mais la situation ne s’arrangeant guère, il se décida enfin à vivre autrement. Il récupéra un camion dans les stocks américains, un vieux GMC à benne basculante, et se lança dans le transport du bois et des betteraves autour de Milly-la-Forêt.

Une sale nouvelle attendait Maurice à son retour de captivité en Allemagne : l’exploitation agricole de son père, vaste de cent-quarante trois hectares et forte de douze chevaux, avait été vendue en son absence par suite des réquisitions militaires trop lourdes à supporter. Il fut donc embauché comme simple domestique dans la ferme où il pensait s’installer en maître. Il ravala néanmoins son amertume et y resta chef de culture pendant six ans, histoire de voir venir comme dit l’autre. Mais la situation ne s’arrangeant guère, il se décida enfin à vivre autrement. Il récupéra un camion dans les stocks américains, un vieux GMC à benne basculante, et se lança dans le transport du bois et des betteraves autour de Milly-la-Forêt.

Les choses se seraient certainement améliorées si tous ses clients avaient payé ses services en temps et en heure. Ce ne fut hélas pas souvent le cas. En 52, il dut reprendre l’affaire moribonde d’un charbonnier endetté pour effacer la sérieuse ardoise qu’on lui devait. Cette compensation l’enchantait peu mais à la réflexion, il n’avait pas d’autre choix. Voilà par quel biais il devint fabricant de ligots.

Le mot « ligot », braves gens, désigne tout simplement les fagotins de bûchettes dont les ménagères se servaient pour allumer le feu. Leur emploi restait courant dans les villes d’autrefois, moins dans les campagnes où l’on se contentait d’une poignée de brindilles vite ramassée. Il ne faut pas confondre ces ligots avec les margotins, les fascines de chicots proposées par les balaitiers, ni avec les cotrets de 120 cm fendus par les merrandiers, ni avec les systèmes de boulange qui étaient des demi-cotrets. En fait, la fabrication de ces allume-feu marchait presque toujours de pair avec celle du charbon de bois. Il ne s’agissait donc que d’une activité de complément au profit très modeste.

Le mot « ligot », braves gens, désigne tout simplement les fagotins de bûchettes dont les ménagères se servaient pour allumer le feu. Leur emploi restait courant dans les villes d’autrefois, moins dans les campagnes où l’on se contentait d’une poignée de brindilles vite ramassée. Il ne faut pas confondre ces ligots avec les margotins, les fascines de chicots proposées par les balaitiers, ni avec les cotrets de 120 cm fendus par les merrandiers, ni avec les systèmes de boulange qui étaient des demi-cotrets. En fait, la fabrication de ces allume-feu marchait presque toujours de pair avec celle du charbon de bois. Il ne s’agissait donc que d’une activité de complément au profit très modeste.

Les ligotiers ne s’intéressaient qu’au bois blanc facilement inflammable : du pin, du sapin, du tremble ou du bouleau. Ce bois provenait en grande part de la Sologne, des environs de Fontainebleau ou de la forêt d’Orléans.

Le faiseur achetait rarement des coupes pour son industrie ; ou alors c’étaient des parcelles de piètre qualité, dédaignées par les scieries, qu’il pouvait enlever sans trop débourser. En pratique courante, il s’entendait avec un marchand forestier. Celui-ci acquérait un lot d’arbres sur pied, en contrôlait l’abattage et ne débardait que les grumes de bon rapport. Les troncs négligeables étaient abandonnés à bas prix au ligotier. Ce dernier venait en chercher une vingtaine de stères chaque jour avec son camion.

Le faiseur achetait rarement des coupes pour son industrie ; ou alors c’étaient des parcelles de piètre qualité, dédaignées par les scieries, qu’il pouvait enlever sans trop débourser. En pratique courante, il s’entendait avec un marchand forestier. Celui-ci acquérait un lot d’arbres sur pied, en contrôlait l’abattage et ne débardait que les grumes de bon rapport. Les troncs négligeables étaient abandonnés à bas prix au ligotier. Ce dernier venait en chercher une vingtaine de stères chaque jour avec son camion.

Son atelier, Maurice l’avait établi au milieu des bois, à proximité de la route. Le matin il prenait sa vieille C4 et il s’en allait cueillir ses employées sur le pas de leur porte ; il les raccompagnait le midi et recommençait les mêmes virées le tantôt.

Le bois glané sur les coupes était empilé sous une remise construite en côté du chantier. Le séchage avait en effet son importance. Un ligot bien sec brûle vite, les ménagères en consommaient donc davantage et cela grossissait sensiblement la vente !

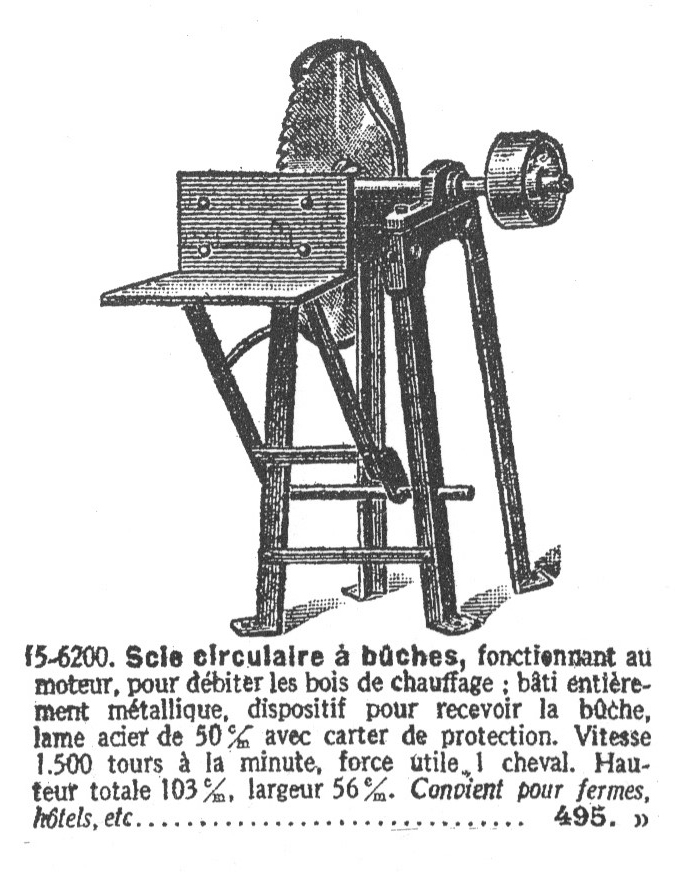

Les fûts étaient d’abord débités à la scie circulaire, en rondins d’une longueur de dix centimètres. Le scieur veillait à écarter les anneaux de nœuds qu’il balançait dans les déchets, avec les dosses dont on débarrassait les marchands et les branchages ramassés derrière les bûcherons. Ces rebuts finissaient en charbon tandis que les rondins étaient jetés dans de grands coffres pour être fendus. Le taillage à la serpe ne se pratiquait plus depuis belle lurette. On se servait maintenant de fendeuses mécaniques, de ces lourdes machines que l’on se procurait dans les Landes ou dans l’Ain. Les premiers modèles étaient mus par des locomobiles mais à l’époque de Maurice, on préférait évidemment les moteurs à essence ou à diésel. Cette machine à fendre comportait un tablier sur les bords duquel roulaient deux chaînes reliées par des palettes de fer. Une bielle actionnait un énorme bras terminé par un large couperet triangulaire, le couteau, et ce bras s’abattait à cadence rapide entre les chaînes. Les rondins, posés debout sur le tablier, étaient entraînés par les palettes jusque sous le couteau qui les fendait de la sorte en fines bûchettes.

La machine se montrait vorace et son ouvrier n’avait pas un instant à perdre en rêvasserie. Les rondins devaient être serrés les uns contre les autres entre les palettes ; sinon ils risquaient de se coucher sous le couperet et il n’en sortait alors que de la vilaine déchiqueture. Les accidents venaient d’ailleurs de là. Maurice en garde de cuisantes mutilations. Un jour, un rondin mal posé bloqua les chaînes. Notre bonhomme avança la main gauche pour le dégager.

Funeste imprudence ! Le bras de la fendeuse, en s’abattant, lui sectionna deux doigts net et en esquinta un troisième !

Les bûchettes passaient ensuite sur un crible qui les nettoyait de la sciure et des fragments d’écorce, puis elles tombaient pêle-mêle dans de profondes boîtes rangées sous le dégueuloir de la machine.

Les bûchettes passaient ensuite sur un crible qui les nettoyait de la sciure et des fragments d’écorce, puis elles tombaient pêle-mêle dans de profondes boîtes rangées sous le dégueuloir de la machine.

Aussitôt remplies, ces boîtes étaient emportées sur les tables où des femmes réunissaient les bûchettes en bottes. Pour ce faire, les ouvrières garnissaient des moules ovales dont elles refermaient le collier en pesant sur un levier à main. Le bois craquait dans son carcan. Les lieuses enroulaient prestement la botte d’un fil de fer, donnaient un tortillon avec une pince : le ligot était fabriqué. Il ne restait plus qu’à rassembler ces fagotins en couronnes, c’est-à-dire en lots de cinq. Là on utilisait une presse semblable au moule précédent, mais de diamètre supérieur. Les gestes ne variaient pas.

On achevait parfois l’ouvrage en trempant les couronnes dans une casse de résine chaude.

L’atelier de Maurice employait un scieur, un fendeur, une demi-douzaine de lieuses (toujours des femmes) et deux hommes qui chargeaient le camion et assuraient les livraisons.

L’atelier de Maurice employait un scieur, un fendeur, une demi-douzaine de lieuses (toujours des femmes) et deux hommes qui chargeaient le camion et assuraient les livraisons.

Le ligotage à proprement parler disparut quand vint la mode de présenter les allume-feu en sacs de papier. Cette façon économisait bien sûr de la peine tout en multipliant le rendement. Dès lors, une ensacheuse remplaça les six lieuses d’avant. L’atelier produisit dans les mille sacs d’allume-feu par jour, auxquels il convenait d’ajouter mille autres sacs de charbon cuits dans les sept fours métalliques du chantier.

Un ligotier d’autrefois faisait rarement fortune dans son commerce car pour écouler sa marchandise, il devait se plier aux appétits d’un grossiste de la ville qui, lui, s’en mettait plein les poches sans vergogne. C’est cette injustice qui encouragea Maurice à détailler sa production. Il engagea un représentant et fournit ainsi, sans intermédiaire, les marchands de couleurs et les bougnats de Paris comme ceux des villes de la région. Ce négoce lui permit de s’offrir un camion Citroën tout neuf dans les années cinquante. Pour bénéficier d’une Deux-Chevaux en prime, précise-t-il en souriant.

Un ligotier d’autrefois faisait rarement fortune dans son commerce car pour écouler sa marchandise, il devait se plier aux appétits d’un grossiste de la ville qui, lui, s’en mettait plein les poches sans vergogne. C’est cette injustice qui encouragea Maurice à détailler sa production. Il engagea un représentant et fournit ainsi, sans intermédiaire, les marchands de couleurs et les bougnats de Paris comme ceux des villes de la région. Ce négoce lui permit de s’offrir un camion Citroën tout neuf dans les années cinquante. Pour bénéficier d’une Deux-Chevaux en prime, précise-t-il en souriant.

Mais la déveine s’en mêla douze ans plus tard quand un fichu rondin se coinça dans la fendeuse, encore, et chauffa tant qu’il flanqua le feu à tout le fourbi. Il faut reconnaître que de tels sinistres ruinaient fréquemment les ligoteries. C’est la mésaventure qui advint également à un autre Maurice, faiseur de ligots à Sermaises-du-Loiret.

Il avait pris l’habitude de considérer les choses en grand, si bien que son atelier tirait quasiment sur la petite usine. Dans le souci de rénover et de rationaliser l’ancien fonds hérité du grand-père, cet ingénieux bricoleur avait réussit à moderniser son matériel en rafistolant des engins d’occasion. Il créa ainsi une fendeuse révolutionnaire munie de tapis roulants, de trappes et de moules à pédale.

Sa ligoterie occupait dix-sept personnes ; elle atteignait une production journalière de trois mille cinq cents ligots qu’un camion livrait sur Paris, chaque matin, pour s’en revenir l’après-midi chargé de fret à destination d’Étampes ou de Pithiviers.

Sa ligoterie occupait dix-sept personnes ; elle atteignait une production journalière de trois mille cinq cents ligots qu’un camion livrait sur Paris, chaque matin, pour s’en revenir l’après-midi chargé de fret à destination d’Étampes ou de Pithiviers.

Son représentant circulait continuellement et notait les commandes. Sa clientèle comptait cent cinquante détaillants dans la capitale et certains droguistes vendaient leurs cinq cents couronnes par semaine. L’entreprise gagnait cinq francs par couronne, tous frais déduits. Une affaire sacrement juteuse, mine de rien. Ce Maurice ne voulut pas s’arrêter en si bon chemin. Il perfectionna bientôt son installation en inventant une lieuse mécanique. Le plus compliqué fut de résoudre le problème de l’expulsion des ligots. Il trouva la combine adéquate en adaptant sur son engin le dispositif d’éjection des douilles qui équipait les canons de 75. Grâce à cette astuce, trois femmes accomplissaient le travail de douze ouvrières ! Les résultats obtenus ne manquèrent pas d’éveiller la curiosité des autres ligotiers de la contrée et notre débrouillard se vit contraint de cadenasser les portes de son usine afin de déjouer les tentatives d’espionnage de plusieurs concurrents.

Cette étonnante bécane ne fonctionna hélas que deux jours Le surlendemain de sa mise au point, elle disparut dans un incendie qui ravagea les bâtiments. C’était vers 1965. Le feu se déclara en pleine nuit ; il crépita pendant trois jours. On incrimina un poêle à sciure trop bourré mais aucun gendarme na put transformer ces soupçons er certitude. Des cendres, notre Maurice ne retira que les carcasses tordues de ses prototypes. Ses espoirs venaient de s’envoler en fumée. Les autorités ne lui donnèrent jamais l’autorisation de reconstruire son usine tant l’incendie avait effrayé les gens du bourg.

« Bah, dit-il aujourd’hui, il ne faut rien regretter. De toute façon, mes inventions arrivaient beaucoup trop tard : l’âge d’or des ligots était terminé depuis longtemps ! »

d’après Gérard Boutet