Extrait de « Les forestiers, vieux métiers des taillis et des futaies », Gérard Boutet, éditions Jean-Cyrille Godefroy, 1997, avec l’autorisation de l’auteur (droits réservés).

N’était pas scieur de long qui voulait. Il fallait de la robustesse et ne point craindre de mouiller sa chemise par tous les temps, automne comme hiver. Un métier de forçat pas racontable. La plupart des scieurs de long étaient étrangers, Italiens ou Yougoslaves, car le métier obligeait à de fréquents déplacements ; or les Français, c’est bien connu, se sentent perdus dès qu’ils ont quitté leur clocher des yeux. Ces migrants s’éloignaient donc de leur famille pour plusieurs mois. Partis le plus souvent à pied aux derniers beaux jours pour se présenter sur les coupes dès la Toussaint, ils ne reparaissaient au pays que longtemps après la Saint-Jean. Tout dépendait évidemment du chemin qu’ils avaient à parcourir pour rentrer chez eux. Certains s’installaient au loin pendant deux ou trois ans d’affilée afin de s’éviter de la fatigue. De retour à la maison, ils avaient parfois grande peine à reconnaître leurs enfants poussés comme herbe folle durant leur absence !

L es scieurs de long demeuraient rarement au même endroit d’une saison sur l’autre. Sans cesse trimballés par monts et par vaux au hasard des engagements, ils s’usaient autant les jambes en voyage que les bras en travail. D’aucuns, dit-on, firent ainsi la tournée de l’Europe.

es scieurs de long demeuraient rarement au même endroit d’une saison sur l’autre. Sans cesse trimballés par monts et par vaux au hasard des engagements, ils s’usaient autant les jambes en voyage que les bras en travail. D’aucuns, dit-on, firent ainsi la tournée de l’Europe.

Le chemin que suivirent Nicola et son frère jumeau, adolescents d’une quinzaine d’années collés aux semelles de leur père des versants de Ligurie aux bois de Sologne, ne fut ni droit ni facile à couvrir. Ils se déplaçaient encore à pied, comme des vagabonds, couchant plus souvent dans les granges que dans les auberges. Certains soirs, pelotonnés l’un contre l’autre pour se tenir chauds, les deux frères s’endormaient le cœur gros à la pensée de leur mère restée au pays et les pieds gonflés par la trotte de la journée. Mais il leur fallait repartir à la première heure du lendemain car le père n’admettait point que ses fils traînent la patte en pleurnichant. « La première campagne nous parut longue et pénible, raconte aujourd’hui Nicola. Mon frangin et moi, nous étions tristes de vivre loin de notre mère, d’autant que le père ne nous amusait guère ! Nous venions en France pour travailler, pour ramener un peu d’argent au pays, pas pour nous désoler sur notre sort. »

En compagnie de son père et de son frère, puis seul, Nicola Romano trima pendant dix ans dans les forêts de l’Orne, de la Sarthe et de l’Orléanais. Les scieurs de long, comme les autres bûcherons, proposaient leurs services aux propriétaires forestiers ou aux marchands de bois. Ils besognaient sur le lieu de coupe, ce qui dispensait le patron d’engager des rouliers et des débardeurs. Certaines commandes de sciage occupaient plusieurs hivers.

Il y avait beaucoup de monde qui s’échinait sur la coupe : les bûcherons, les rouliers, les équarrisseurs, les écorceurs, les fagoteurs et les scieurs de long ; mais chacun accomplissait son boulot sans jamais chercher noise aux autres. On était là pour gagner sa vie, non pas pour se chicaner. Quand le chantier tirait à sa fin, le marchand de bois venait chercher ses ouvriers et les emmenait vers un autre lieu d’abattage, vers une autre guitoune perdue au fond des bois, et tout recommençait.

Il y avait beaucoup de monde qui s’échinait sur la coupe : les bûcherons, les rouliers, les équarrisseurs, les écorceurs, les fagoteurs et les scieurs de long ; mais chacun accomplissait son boulot sans jamais chercher noise aux autres. On était là pour gagner sa vie, non pas pour se chicaner. Quand le chantier tirait à sa fin, le marchand de bois venait chercher ses ouvriers et les emmenait vers un autre lieu d’abattage, vers une autre guitoune perdue au fond des bois, et tout recommençait.

Sitôt arrivés sur le chantier, les scieurs de long montaient leur chèvre à longue queue, qui servirait pendant la saison entière, au besoin pendant les années suivantes, puis ils donnaient un dernier coup de hache sur son banc de montage pour bien l’équarrir, enfin ils taillaient les coins et assuraient la chaîne d’amarrage qui maintiendrait les billes à débiter. Chaque scieur, selon son origine ou son habitude, construisait une chèvre différente. Les Auvergnats et les Yougoslaves fixaient deux pattes à leur baudet, les Orléanais en mettaient trois. Parfois on remarquait des dispositifs à double chevalet.

Sitôt arrivés sur le chantier, les scieurs de long montaient leur chèvre à longue queue, qui servirait pendant la saison entière, au besoin pendant les années suivantes, puis ils donnaient un dernier coup de hache sur son banc de montage pour bien l’équarrir, enfin ils taillaient les coins et assuraient la chaîne d’amarrage qui maintiendrait les billes à débiter. Chaque scieur, selon son origine ou son habitude, construisait une chèvre différente. Les Auvergnats et les Yougoslaves fixaient deux pattes à leur baudet, les Orléanais en mettaient trois. Parfois on remarquait des dispositifs à double chevalet.

Cette chèvre assemblée, il convenait d’affûter la scie, que d’aucuns appelaient la « niargue ». L’outil se présentait sous la forme d’un cadre de bois, d’une hauteur d’homme, au milieu duquel était bandée une large lame dentelée. Une poignée complétait la scie dans sa partie supérieure.

Tout dépendait de l’affûtage de la lame. À en croire Nicola, il fallait posséder le don pour savoir bien préparer sa scie et lui donner une bonne voie. Certains maladroits n’avaient pas leur pareil pour vous affûter une lame alors que des maîtres scieurs en étaient incapables. Lui, Nicola, tenait le don de son père. Quelques-uns graissaient leur scie à la couenne, au nombril ou à la queue de cochon, ce qui facilitait le glissement de l’acier dans le bois. On raffûtait chaque jour, le plus souvent à la reprise du tantôt. Une équipe de scieurs se composait toujours d’un couple d’hommes : le chevrier et le renardier, le scieur d’en haut et le scieur d’en bas. Cela explique que les registres de jadis mentionnaient fréquemment le passage de compagnons appariés, souvent des frères venus d’une lointaine paroisse. Ensemble, ils équarrissaient d’abord les fûts à l’aide de leur hache à large fer, à même le sol. Un travail bien plus délicat que le sciage, et qui exigeait une surprenante habileté. Un bon équarrisseur ne le devenait qu’après un apprentissage de trois ans, au bas mot. Cela, tous les gens de la forêt en conviendront.

Tout dépendait de l’affûtage de la lame. À en croire Nicola, il fallait posséder le don pour savoir bien préparer sa scie et lui donner une bonne voie. Certains maladroits n’avaient pas leur pareil pour vous affûter une lame alors que des maîtres scieurs en étaient incapables. Lui, Nicola, tenait le don de son père. Quelques-uns graissaient leur scie à la couenne, au nombril ou à la queue de cochon, ce qui facilitait le glissement de l’acier dans le bois. On raffûtait chaque jour, le plus souvent à la reprise du tantôt. Une équipe de scieurs se composait toujours d’un couple d’hommes : le chevrier et le renardier, le scieur d’en haut et le scieur d’en bas. Cela explique que les registres de jadis mentionnaient fréquemment le passage de compagnons appariés, souvent des frères venus d’une lointaine paroisse. Ensemble, ils équarrissaient d’abord les fûts à l’aide de leur hache à large fer, à même le sol. Un travail bien plus délicat que le sciage, et qui exigeait une surprenante habileté. Un bon équarrisseur ne le devenait qu’après un apprentissage de trois ans, au bas mot. Cela, tous les gens de la forêt en conviendront.

Une fois la bille parfaitement équarrie et lisse à la main, restait à la ligner avant de la chaîner sur la chèvre et d’empoigner la niargue. Les traits de scie se traçaient à la cordelette. Rien de plus simple : on trempait une ficelle dans une jattée d’eau noircie à la cendre puis on tendait cette ficelle sur la bille, aux mesures désirées, et on la pinçait comme la corde d’un arc.La ficelle marquait le bois en claquant.

La pièce enfin apprêtée, les scieurs la hissaient sur la chèvre à la force des poignets ou, pour les madriers pesants, au moyen de leviers (les «queues») et d’un cric de voiturier. La bille était ensuite calée avec des coins et solidement maintenue par la chaîne d’amarrage. On vérifiait parfois sa verticalité au fil à plomb. L’opération du sciage pouvait alors commencer.

La pièce enfin apprêtée, les scieurs la hissaient sur la chèvre à la force des poignets ou, pour les madriers pesants, au moyen de leviers (les «queues») et d’un cric de voiturier. La bille était ensuite calée avec des coins et solidement maintenue par la chaîne d’amarrage. On vérifiait parfois sa verticalité au fil à plomb. L’opération du sciage pouvait alors commencer.

Le chevrier grimpait sur la bille, debout et le plus souvent pieds nus, tandis que le renardier se plaçait en contrebas, les jambes fermement écartées. Ils tiraient la scie vers eux l’un après l’autre. Le chevrier guidait la lame, qui ne mordait le bois qu’en descendant. Chacune des positions avait ses désagréments : le scieur d’en haut, qui travaillait en reculant, souffrait vite des reins — il s’entourait quelquefois la taille d’une large ceinture de flanelle — tandis que son partenaire d’en bas, qui travaillait en avançant, recevait la sciure dans les yeux. Quand le bois était trop serré ou la bille trop épaisse, deux renardiers devaient conjuguer leurs efforts pour bien abaisser la scie. La bille entamée aux deux tiers, on la faisait pivoter sur la chèvre et on l’attaquait à contresens jusqu’à ce que la portion se sépare enfin du gros de la pièce. On débitait de la sorte des poutres pour les charpentiers, des planchers pour les menuisiers, des traverses et des fonds de wagon pour les chemins de fer, des étais pour les mines, des limonières (toujours dans le cœur de l’arbre !) pour les charrons. Les dimensions variaient selon les besoins du client. Certaines poutres de maison dépassaient les onze mètres.

Les scieurs marnaient à la tâche, dès la pointe du jour, pendant douze à quinze heures juste coupées par la pause du midi. « Nous devions travailler beaucoup pour gagner notre manger », dit Nicola Romano. Le patron payait au mètre cube débité, selon un barème qui tenait compte des différentes essences d’arbres. Le plus intéressant restait le sciage des traverses de chemin de fer parce que ces pièces, très épaisses, réclamaient moins de travail.

On les débitait dans des troncs de chêne, de hêtre, d’orme ou d’acacia. Jamais dans du châtaignier : les cheminots prétendaient que les tire-fond des rails s’en arrachaient trop facilement. On réservait donc ce bois aux charpentiers puisqu’il offre la propriété d’écarter les insectes.

Quand le bois se laissait mordre gentiment, une équipe de deux compagnons produisait ses douze à quatorze traverses dans la journée. Le rendement chutait à huit ou neuf lorsque les billes, plus dures, refusaient la scie. Les fardiers des marchands passaient régulièrement sur les chantiers pour y charger les traverses, les poutres et les madriers. La paye d’une journée de travail permettait au scieur de s’acheter une paire de souliers en cuir de moyenne qualité, guère davantage.

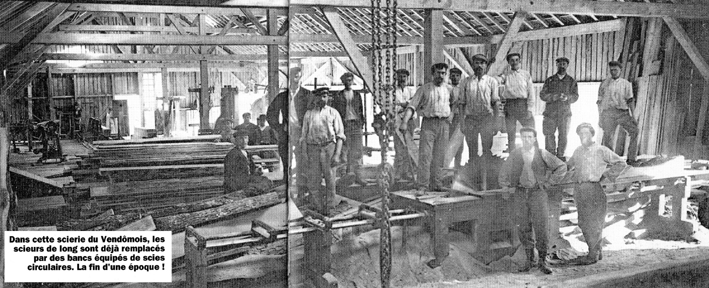

Tout fut bouleversé avec l’apparition des camions. Les grumes filèrent bientôt directement vers la scierie voisine, qui les débitait en série. Oui vraiment, le métier de scieur de long ne résista ni à la motorisation des véhicules, ni aux premières scieries mécaniques qui, impitoyables, venaient temporairement s’installer sur les coupes. Avec une locomobile au début, puis, le progrès décidant, avec un moteur diesel.

Alors Nicola n’eut pas d’autre choix que celui de se convertir en scieur ambulant. Il s’équipa d’abord, vers 47, d’une scie circulaire. L’engin assurait évidemment un important rendement, et cela sans trop fatiguer celui qui le gavait, mais sa lame épaisse de cinq millimètres «mangeait» trop de bois. Il fallut alors se rabattre sur la scie à ruban, qui crachait moitié moins de sciure. L’âge d’or des scieurs de long n’était déjà plus qu’un vague souvenir.

Alors Nicola n’eut pas d’autre choix que celui de se convertir en scieur ambulant. Il s’équipa d’abord, vers 47, d’une scie circulaire. L’engin assurait évidemment un important rendement, et cela sans trop fatiguer celui qui le gavait, mais sa lame épaisse de cinq millimètres «mangeait» trop de bois. Il fallut alors se rabattre sur la scie à ruban, qui crachait moitié moins de sciure. L’âge d’or des scieurs de long n’était déjà plus qu’un vague souvenir.

De nos jours, Nicola occupe sa préretraite en équarrissant des linteaux et des manteaux de cheminée qui décoreront les résidences secondaires, fantaisies qu’il ne fignole que dans le profond respect de la tradition familiale. Car c’est toujours avec une intense émotion qu’il empoigne aujourd’hui la hache léguée par son grand-père, cet homme d’autrefois quasi-légendaire dont il a hérité aussi du prénom et de l’adresse, ce gaillard d’Italien que rien ne semblait pouvoir arrêter, pas même la mer, et qui, dans l’autre siècle, bûcha les plus gros arbres des montagnes de la Grande Kabylie.

Les scieurs de long de cette trempe appartiennent à l’Histoire ; il ne nous en reste désormais qu’une ou deux cartes postales agrandies et placardées sur les panneaux de nos écomusées, modestes clichés qui intriguent les visiteurs et font rêver les collectionneurs.

d’après Gérard Boutet