Extrait de « Les forestiers, vieux métiers des taillis et des futaies », Gérard Boutet, éditions Jean-Cyrille Godefroy, 1997, avec l’autorisation de l’auteur (droits réservés).

Michel, le bûcheron, n’a pas eu la chance d’être élevé dans un logis confortable. Il passa sa jeunesse, entre les labours de la plaine et les halliers de la forêt. Il hésita longtemps, sans pouvoir se décider vraiment, entre le métier de laboureur et celui de forestier.

Un garnement ne s’engraissait pas en regardant les siens peiner. Michel obtint son certificat en juin, à douze ans. Dès septembre, finies les gamineries, il débutait dans les bois, derrière son père, six jours par semaine.

Un garnement ne s’engraissait pas en regardant les siens peiner. Michel obtint son certificat en juin, à douze ans. Dès septembre, finies les gamineries, il débutait dans les bois, derrière son père, six jours par semaine.

Au commencement, histoire de s’exercer la main et de durcir ses muscles, Michel débita de la charbonnette à l’aide d’une serpe et d’une scie à bûches. Son père le rabrouait souvent : « Va du dret, animal ! ». Cela fut la première leçon que Michel apprit en forêt.

Quand il eut pris de la force, vers sa quatorzième année, Michel quitta les bois pour servir dans une ferme des environs, où il devint apprenti charretier. Mais ce qui lui convenait, c’était la sensation d’être libre, indépendant, tributaire d’un minimum de contraintes, sans jamais devoir en référer à quiconque. Ne se sentir le subordonné de personne. « Ni dieu, ni maître » pouvait aisément se décliner en « Ni curé, ni patron » parmi les gens de la forêt. C’est donc vers eux que Michel revint ; il avait dix-huit ans et une solide constitution.

Ce besoin viscéral de n’agir qu’à sa guise était commun à tous les forestiers. La liberté, pourtant, s’est toujours payée au prix fort. « Nous devions travailler comme des bêtes. Le repos du dimanche n’était jamais pour nous. ». D’aucuns ne touchaient qu’une somme maigrelette. Heureusement, les bûcherons se montraient peu exigeants. Du moment qu’ils avaient de quoi se vêtir et qu’ils ne mouraient pas de faim, ils ne se plaignaient guère. On se satisfaisait de peu. Autres temps, autres mœurs.

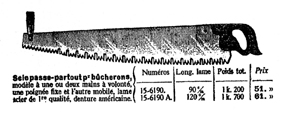

Une cognée, une scie à bûches et une serpe

L’outillage individuel se composait d’une cognée, d’une scie à bûches et d’une serpe. Il fallait être deux pour utiliser le passe-partout. Une cognée ordinaire pesait deux kilos ; seuls les gars costauds en maniaient une de cinq livres. Michel possédait deux passe-partout, qu’il tenait de son père.

Les gens d’ici ne travaillaient pas avec des gants. Au pire des frimas, ils « pouillaient » leurs bombardes. C’étaient des manchettes communément découpées dans les bras d’un vieux paletot, qu’ils enfilaient à revers et qu’ils boutonnaient au poignet. De la sorte obtenaient-ils une manière de moufles qui leur protégeaient les mains, par temps d’onglée, sans en gêner les doigts.

On facilitait le mouvement du passe-partout en en frottant la lame avec une couenne. Ce graissage se pratiquait surtout en fin d’hiver, lorsque s’amorçait la montée de la sève et que le bois « crassait ». Si la lame venait à serrer dans son trait de sciage, on l’avoyait — on lui donnait de la voie — en écartant ses dents à la pince ; mais sans jamais exagérer, car trop de voie provoquait une mauvaise coupe.

On facilitait le mouvement du passe-partout en en frottant la lame avec une couenne. Ce graissage se pratiquait surtout en fin d’hiver, lorsque s’amorçait la montée de la sève et que le bois « crassait ». Si la lame venait à serrer dans son trait de sciage, on l’avoyait — on lui donnait de la voie — en écartant ses dents à la pince ; mais sans jamais exagérer, car trop de voie provoquait une mauvaise coupe.

Un passe-partout usé devait être « défoncé ». C’était une réparation très rare, qui consistait à recreuser les entre-dents au tiers-point.

L’aiguisage des outils importait énormément. La qualité d’un bûcheron se mesurait à sa façon d’affiler une hache.

En principe, les taillants étaient émoulus à la maison, sur la meule à eau. Chacun avait ses habitudes, ses manières de procéder, ses manies. Les uns préféraient les outils de tel forgeron, les autres choisissaient plutôt ceux de tel taillandier.

Coupe rase de taillis tous les quarante ans

La révolution de coupe était de trente à quarante ans pour les taillis sous futaie : cela signifiait qu’un bûcheron, jeune encore, ne reviendrait su le même terrain qu’à la vieillesse approchant, et qu’il ne triplerai sûrement point son travail.

Un quadrillage découpait le secteur à déboiser en carreaux de quatre cent vingt mètres de côté. Chaque carreau se subdivisait bandes de largeur variable pour constituer les lots, les « ornes ». Une largeur de douze mètres correspondait à une surface d’un demi-hectare ; dix-huit mètres, soixante-quinze ares ; et vingt-quatre, à un hectare. Afin de délimiter les coupes et de les localiser d’un abattage à l’autre les bûcherons en bornaient chaque coin d’un têtard haut de 1,20 mètre en guise de pied cornier.

La forêt produisait du bois de chauffage et du bois d’œuvre. Ses essences principales étaient le chêne et le charme. Elle comprenait aussi des « blancs » — du bouleau, du tremble — et quelques alisiers. Il convenait de ne pas mélanger les espèces à l’entassement. On pouvait raisonnablement tabler sur deux cents stères à l’hectare, en taillis, alors qu’on n’en obtient guère que soixante-dix aujourd’hui !

À l’annonce des attributions, le gardes marquaient, à la peinture rouge, les arbrisseaux à ne point toucher. Une quarantaine à l’hectare, en général. Poussés avec le taillis, ces baliveaux complétaient la sélection opérée lors des coupes précédentes. Ils s’ajoutaient aux « modernes », forts de leurs soixante à quatre-vingts printemps, et aux « anciens », trois fois plus âgés qu’eux. Le peuplement à l’hectare atteignait alors une centaine de sujets préservés. Mais l’existence des arbres très vénérables demeurait approximative, quant à son évaluation. On tenait compte autant de la tradition orale que de la circonférence des troncs, l’une comme l’autre n’apportant que des indications imprécises. La longévité des « bi-anciens » était estimée à un siècle et demi, tandis que les « vieilles écorces », sentinelles figées dans l’abandon des époques enfuies, devaient remonter à la monarchie de Juillet, pas loin…

Il n’était pas exceptionnel, en futaie, d’abattre un arbre de cent quatre-vingts ans. Un « ancien », s’il s’agissait d’un chêne, fournissait d’un à deux mètres cube de bois utilisables en charpenterie ou en menuiserie. Une « vieille écorce » au cœur sain, même sénescente, pouvait en donner cinq ou six.

Une saison d’abattage courait de la fin octobre au milieu d’avril, à un battement près d’une quinzaine, avant et après, selon les impératifs climatiques du moment. Les offres d’embauche émanaient de la Société d’exploitation forestière, non de marchands adjudicataires comme souvent. Les petits cultivateurs se joignaient en nombre aux bûcherons de métier, leurs lopins de peu ne suffisant pas à les occuper durant l’hiver.

On se réunissait au jour dit, au lieu convenu. On emplissait une casquette de papiers pliés en quatre, un numéro inscrit sur chacun ; on secouait, on tirait au sort. Le hasard décidait de la répartition. Cette méthode semblait la plus juste, car personne ne pouvait se sentir défavorisé de prime abord. On savait, en effet, que des endroits étaient mieux boisés que d’autres, et tous espéraient en devenir les heureux attributaires ; mais ce genre de loterie supprimait toute triche, sinon tout ressentiment. Certains avaient une veine de cocu ; d’autres, non. La chance ne se commande pas. Fallait faire contre mauvaise fortune bon cœur.

L’intérêt de la Société était évidemment de proposer des salaires au plus bas et de vendre le bois au plus haut. Problème d’arithmétique élémentaire, ça. Les saisonniers, qui, heureusement savaient calculer, n’acceptaient pas de se faire dindonner sans réagir. Les discussions allaient donc bon train, le matin des engagements. Ça négociait ferme. Les prises de bec entre les bûcherons n’intervenaient que plus tard, quand les éternels insatisfaits outrepassaient leur lot et débordaient sur celui du voisin, qu’ils jugeaient plus avantageux que le leur. On les connaissait, ces indélicats : c’étaient toujours les mêmes, envieux d’autrui et dénués du moindre scrupule. On se méfiait de leurs manigances et l’on ne se privait jamais de les remettre en bonne place, au besoin en les menaçant de leur frotter les oreilles.

L’abattage d’un chêne mobilisait deux bûcherons. D’abord, à la cognée, on sectionnait les pattes et l’on dégageait le pied. On disait qu’on « arrondissait » l’arbre, façon nécessaire pour le couper à ras du sol. Les copeaux qui se détachaient mesuraient parfois plus de quarante centimètres. Une heure n’était pas de trop pour préparer un maître chêne. L’arrondissement mené à bien, on déterminait la direction de chute en entaillant d’une « coupe » la base de l’arbre. Une zone de rupture était prévue, qui empêcherait que le chêne ne vire en tombant, ou ne s’affale de flanc. La coupe achevée, on attaquait le fût à revers, au passe-partout. Par sécurité, on enfonçait une couple de coins derrière la lame, dès que celle-ci était suffisamment engagée.

On essayait de diriger la chute afin que l’arbre, en s’effondrant, ne détériore aucun baliveau à proximité. On regardait aussi à ce qu’il ne s’écrase pas sur un de ses gros bras, ce qui risquait de faire éclater son tronc, de l’écuisser. On se reculait prestement dès que l’arbre émettait son craquement d’agonie, car on craignait toujours qu’en s’écroulant, il décroche une branche d’un chêne proche et, ultime vengeance d’un condamné, qu’il assomme l’un de ses exécuteurs. La prudence réduisait de beaucoup le danger, de sorte que les accidents se faisaient rares.

Terrassés, écimés, ébranchés, les troncs devenaient des grumes que les débardeurs évacueraient l’été suivant. Enfin, les bûcherons « ressappaient » les souches trop hautes, les rempiétaient, en bombaient les plans de coupe, à la hache, pour les soustraire à un pourrissement précoce. De même, autrefois, ils se souciaient de n’abattre qu’en décours les arbres destinés à la charpente, condition essentielle pour les préserver de la vermoulure.

La vie en communauté en forêt

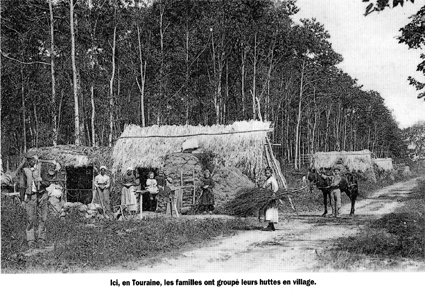

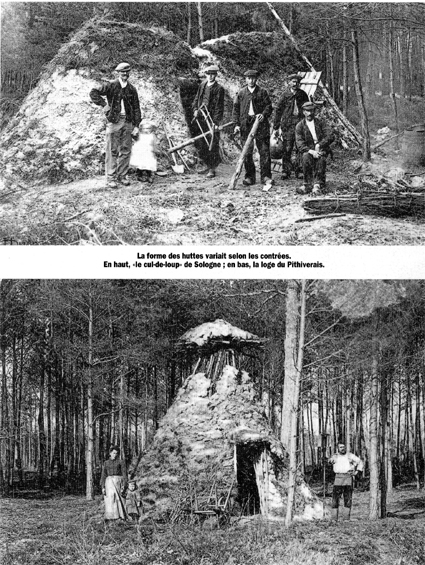

Il y a longtemps de cela, très longtemps, les gens de la forêt vivaient en communauté sous des cabanes qu’ils construisaient dans quelque clairière. Chaque famille, avec la femme et les gosses, s’installait sous son « cul-de-loup » pour toute la durée des travaux. Nous l’avons écrit souvent : c’était un gîte de branchage, d’une hauteur de deux à trois mètres, recouvert de ramée, de mousse, de mottes de gazon, et sous lequel il faisait bon se terrer : frais pendant les chaleurs et tiède par temps glacial.

Il y a longtemps de cela, très longtemps, les gens de la forêt vivaient en communauté sous des cabanes qu’ils construisaient dans quelque clairière. Chaque famille, avec la femme et les gosses, s’installait sous son « cul-de-loup » pour toute la durée des travaux. Nous l’avons écrit souvent : c’était un gîte de branchage, d’une hauteur de deux à trois mètres, recouvert de ramée, de mousse, de mottes de gazon, et sous lequel il faisait bon se terrer : frais pendant les chaleurs et tiède par temps glacial.

Les bûcherons bâtissaient parfois un abri commun, la loge, vaste hutte d’un diamètre de six à sept pas, revêtue d’une épaisse couche de glaise, où la tribu se réunissait à l’heure de la dînée et, par vilains jours, sous laquelle elle se jouait des intempéries. Mais ces façons-là dataient d’un lointain passé. Michel n’a connu qu’un bonhomme qui continuait de vivre sous un cul-de-loup, un conscrit de son père. Autant dire que ça ne date pas d’hier. Le vieil homme préférait demeurer à pied d’œuvre afin de s’épargner des voyages qui l’auraient affaibli inutilement. Il arrive un âge où mieux vaut ne plus gaspiller le peu de forces qui reste, c’est sûr ! .

Les bûcherons bâtissaient parfois un abri commun, la loge, vaste hutte d’un diamètre de six à sept pas, revêtue d’une épaisse couche de glaise, où la tribu se réunissait à l’heure de la dînée et, par vilains jours, sous laquelle elle se jouait des intempéries. Mais ces façons-là dataient d’un lointain passé. Michel n’a connu qu’un bonhomme qui continuait de vivre sous un cul-de-loup, un conscrit de son père. Autant dire que ça ne date pas d’hier. Le vieil homme préférait demeurer à pied d’œuvre afin de s’épargner des voyages qui l’auraient affaibli inutilement. Il arrive un âge où mieux vaut ne plus gaspiller le peu de forces qui reste, c’est sûr ! .

Entre les deux guerres, la forêt assurait du travail à beaucoup de monde. Les bûcherons venaient derrière les fagoteurs, qui avaient nettoyé les carreaux de leur bois mort, de leur « ganivelle ». Après eux se succédaient les débardeurs, les charbonniers, les équarrisseurs, les scieurs de long. On vit même, un hiver, un Yougoslave qui s’essaya à la fente des merrains, au coutre ! Cette population immigrée n’importunait guère, et personne de sensé n’en sourcillait : dans les bois, la valeur d’un individu se mesurait à son courage, à sa robustesse, pas à un ailleurs vague d’où la misère l’avait chassé. Les malheureux ne s’exilent que rarement d’un cœur joyeux, on le sait. Ici, nul ne volait son pain : on le gagnait bien honnêtement, de quelque nationalité qu’on fût.

Les balaitiers, eux, fréquentaient plutôt les taillis d’une douzaine d’années. Là se concentraient de jeunes bouleaux, qu’ils élaguaient et dont ils n’épargnaient que le houppier. Les balais étaient immédiatement confectionnés sur la boulaie. Liée en fagotins, la « boulette » servait également à chauffer les fours des boulangeries. Toutefois, les bûcherons d’antan choisissaient un autre combustible, très supérieur, pour cuire leur miche : l’épine, noire ou blanche. Quand ils avaient vu, en partant le matin, que la huche était presque vide et que leur femme grattait le pétrin, ils ne rentraient jamais, au soir, sans en rapporter une brassée à la maison.

Les balaitiers, eux, fréquentaient plutôt les taillis d’une douzaine d’années. Là se concentraient de jeunes bouleaux, qu’ils élaguaient et dont ils n’épargnaient que le houppier. Les balais étaient immédiatement confectionnés sur la boulaie. Liée en fagotins, la « boulette » servait également à chauffer les fours des boulangeries. Toutefois, les bûcherons d’antan choisissaient un autre combustible, très supérieur, pour cuire leur miche : l’épine, noire ou blanche. Quand ils avaient vu, en partant le matin, que la huche était presque vide et que leur femme grattait le pétrin, ils ne rentraient jamais, au soir, sans en rapporter une brassée à la maison.

La coquetterie vestimentaire n’avait pas cours en forêt, parmi les gens humbles, pour qui faire importait davantage que paraître. Les bûcherons ne suivaient aucune mode, n’observaient aucune règle d’habillement particulier. Ils demandaient à leur paletot d’être chaud l’hiver, à leur chemise d’être légère l’été, sans formuler d’autres exigences. Ils se coiffaient qui d’un chapeau, qui d’un béret ou d’une « bonnette », à la convenance de chacun. Les vieux se chaussaient de sabots à bride ou à guêtron, mais la plupart des jeunes optaient déjà pour les bottes en caoutchouc. Les sabots-houseaux, ces « bourbettes » dont les paysans de Sologne se guêtraient pour ne pas perdre pied dans leurs terres mouillées, on les appelait localement les « pommes-poires », allez savoir pourquoi, peut-être parce qu’en combinant le bois et le cuir, ils tenaient à la fois, sans vraiment se définir, de la galoche et du brodequin.

La coquetterie vestimentaire n’avait pas cours en forêt, parmi les gens humbles, pour qui faire importait davantage que paraître. Les bûcherons ne suivaient aucune mode, n’observaient aucune règle d’habillement particulier. Ils demandaient à leur paletot d’être chaud l’hiver, à leur chemise d’être légère l’été, sans formuler d’autres exigences. Ils se coiffaient qui d’un chapeau, qui d’un béret ou d’une « bonnette », à la convenance de chacun. Les vieux se chaussaient de sabots à bride ou à guêtron, mais la plupart des jeunes optaient déjà pour les bottes en caoutchouc. Les sabots-houseaux, ces « bourbettes » dont les paysans de Sologne se guêtraient pour ne pas perdre pied dans leurs terres mouillées, on les appelait localement les « pommes-poires », allez savoir pourquoi, peut-être parce qu’en combinant le bois et le cuir, ils tenaient à la fois, sans vraiment se définir, de la galoche et du brodequin.

On se déplaçait à bicyclette, le casse-croûte dans la musette et les outils sanglés au cadre. On partait la nuit pour s’atteler à l’ouvrage dès la pointe du jour. Quiconque s’obligeait à débiter une corde de bois dans sa journée, ne devait pas s’amuser. Beaucoup de femmes accompagnaient leur mari et participaient à la tâche. Joséphine, Thérèse, la mère Fanfan, toutes travaillaient en forêt. Dolorès Barbosa exploita même, seule, l’hectare que son homme, charretier dans les fermes, avait abattu. Elle n’était pas causante, Dolorès, mais elle besognait vite et bien, avec sa scie et son gouet !

Michel faisait équipe avec son épouse, Rosalie. À eux deux, ils alignaient une moyenne quotidienne de huit stères — cinq pour lui, trois pour elle —, bois entassé et site mis à blanc, c’est-à-dire débarrassé de ses broutilles.

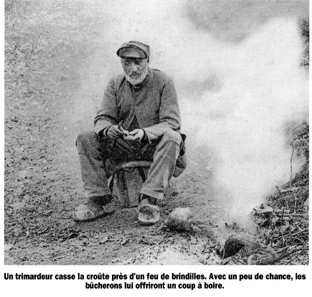

À midi, on s’accroupissait derrière un tas, à l’abri du vent, et l’on allumait une flambée de ramilles pour y réchauffer les gamelles. La régalade rôtissait les poitrines pendant que la bise gelait les dos. On mangeait ce qu’on produisait : de la cochonnaille, des patates du jardin, des haricots. Le fricot était rapidement avalé : il ne fallait pas flemmarder, ne serait-ce qu’un instant. Personne ne s’accordait seulement trois minutes pour se laver les mains, à moins qu’une rigole ne coulât tout près. Le plus souvent, on avait oublié d’amener un bidon d’eau.

Le vin, par contre, ne manquait jamais, sauf en fin de journée particulièrement assoiffante. Comme la quasi-totalité des travailleurs de force, les bûcherons ne crachaient pas sur le rouquin. Là-dessus, Michel faisait figure d’exception. Ni vin, ni tabac. Ce qui ne l’empêchait point d’être dans les cinq abatteurs de tête, vantardise mis à part. Et pourtant, attention ! il avait des balèzes, à l’époque, surtout parmi les familles portugaises venues au pays dan; les années vingt : les Montero, les Pereira, les Costolio… Le champion incontesté en était un certain Dias, de Lorges, un phénomène aussi fort qu’un cric avec des biscoteaux d’hercule de foire.

Le vin, par contre, ne manquait jamais, sauf en fin de journée particulièrement assoiffante. Comme la quasi-totalité des travailleurs de force, les bûcherons ne crachaient pas sur le rouquin. Là-dessus, Michel faisait figure d’exception. Ni vin, ni tabac. Ce qui ne l’empêchait point d’être dans les cinq abatteurs de tête, vantardise mis à part. Et pourtant, attention ! il avait des balèzes, à l’époque, surtout parmi les familles portugaises venues au pays dan; les années vingt : les Montero, les Pereira, les Costolio… Le champion incontesté en était un certain Dias, de Lorges, un phénomène aussi fort qu’un cric avec des biscoteaux d’hercule de foire.

En taillis, on faisait du « cent-quatorze », de la billette et de la charbonnette. Les cimes et les branches de moyenne grosseur, les “parements”, étaient réservées à la fabrication des bourrées. Pour faciliter le liage des fascines, les bûcherons bâtissaient un métier rudimentaire, l’âne, constitué de deux fourches solidement plantées et de trois chaînes à crochet. Ils ceinturaient les fagots au fil de fer, puis, dans l’attente de l’ouverture des coupes, ils les entassaient debout, en pyramides de vingt-cinq.

La gratte et le garde

Dans l’automne grisailleux de décembre, afin de ne point gâches des journées trop écourtées par les nuits, les forestiers ne brûlaient leurs menuailles qu’après le crépuscule, en s’éclairant à la lueur dansante des flammes. Ils chargeaient le feu à l’aide d’une fourche qu’ils avaient taillée dans une perche branchue. Le bois mort était abandonné aux bûcherons, de même que les copeaux. Cette gratte royalement consentie par la Société, parvenait à combler leurs besoins en chauffage. Ce bois mort, qui n’avait aucune valeur marchande, devint pourtant fort précieux durant l’Occupation, quand les autorités rationnèrent le bois de coupe. Plusieurs fermiers en échangèrent, au marché noir, contre les denrées qui manquaient tant : du lard, des pommes de terre, des œufs…

Cet hiver-là, Michel bûcheronnait à La Bouâche. Il avait entassé ses copeaux de manière qu’ils ne mouillent point, à son habitude. Voici mon Rousseau, le garde, qui s’amène et qui, sans bonjour ni salut, se met en devoir de disperser le tas, de la botte, histoire de vérifier que des « bougauds » — des baliveaux parfaits pour la charbonnette — n’y étaient pas dissimulés. Comme ca, d’emblée, sans une parole… Oh ! mais là, Michel a vu rouge ! Tout assermenté que le garde était, il l’a empoigné par le revers de sa vareuse, et, les yeux dans les yeux, il ne lui a pas envoyé dire ce qu’il pensait son attitude. Rousseau ne réitéra plus : il avait enfin compris qu’une casquette plate ne donnait pas tous les droits à celui qui s’en couvrait.

Soyons justes : aucun garde, à notre connaissance, ne se fit casser la gueule par un bûcheron. Mais il s’en fallut de peu, quelquefois. L’algarade ne dépassa jamais les menaces.On serrait les poings, puis on se raisonnait tant bien que mal. Cela valait encore mieux qu’une peignée, pour sûr !

Soyons justes : aucun garde, à notre connaissance, ne se fit casser la gueule par un bûcheron. Mais il s’en fallut de peu, quelquefois. L’algarade ne dépassa jamais les menaces.On serrait les poings, puis on se raisonnait tant bien que mal. Cela valait encore mieux qu’une peignée, pour sûr !

Il arrive, aujourd’hui, qu’un ancien bûcheron croise un ancien garde, par hasard, qu’il l’apostrophe vertement et lui crache ses quatre vérités. Les rancunes se ravivent aussitôt : « Tu ne méritais pas la corde pour te pendre, mon saligaud, quand tu te trimballais avec une visière sur le front. Bon sang ! ce que j’ai dû me retenir de ne pas te la faire sauter d’un coup de bâton ! Tu ne l’aurais pas volé, tu sais ! » Les années atténuent néanmoins les amertumes. On rigole et, même, on va jusqu’à boire un verre au bistrot, comme de vieux copains contents d’évoquer leurs fredaines d’autrefois.

La période de la pèlerie — on disait plutôt le « curage », dans cette forêt— coïncidait naturellement avec la montée de la sève. Mettons de la fin mars à la mi-avril, en gros. On écorçait tant que ça voulait bien se décoller. Le pelan était bottelé aussitôt, puis mis à sécher sur le carreau. Les voituriers l’achemineraient plus tard vers les tanneries, qui en assuraient la pulvérisation.

La coupe terminée, le régisseur procédait à l’évacuation du bois bûcheronné. Chaque acquéreur, ce jour-là, devant la cabane du garde-vente, recevait un ticket correspondant au lot acheté.

Ce bon était présenté aux gardes qui, l’ayant en main, indiquaient sans contestation possible les stères et les bourrées à enlever. Les charretiers venaient avec leurs lourdes gerbières ; ils les chargeaient jusqu’aux ridelles et ils accomplissaient autant de voyages qu’il fallait, se méfiant des bouillons où leurs attelages risquaient de s’enliser.

Les scieries disposaient, le long des allées importantes, de rails sur lesquels roulaient des plates-formes hippomobiles. Personne ne s’abaissait à chaparder sur le tas des autres : ce n’était pas la mentalité d’alors. De plus, parce qu’on se connaissait tous, il y aurait eu une profonde honte à se faire pincer en flagrante malhonnêteté.

Travail obligatoire oui, mais pas STO

Michel travailla toujours dans les proches alentours, sauf pendant l’Occupation, quand il dut se cacher pour ne pas filer en Allemagne, comme STO. Il n’était pas le seul dans ce cas : beaucoup de clandestins vivaient au secret des fourrés complices. Lui, Michel, se planquait au-delà de Briou, du côté d’Autry. Il se rendait là-bas à bicyclette, en empruntant des sentiers peu fréquentés. Quand le passage devenait trop bourbeux, il descendait de son vélo et il le tenait par le guidon.

Il partait tôt, il rentrait tard. À la nuit noire. Les gendarmes de la brigade veillaient au grain. Certains matins, ils tapaient au volet pour inciter les réfractaires à plus de précaution. « Question de ça, dit Michel, c’était un bon canton que le nôtre. Il y eu très peu de dénonciations. Les gens ne s’aimaient pas forcément, mais ils ne se détestaient pas au point de commettre des saletés ! »

Six mois au bois, six mois aux champs. Ceux qui ne sortaient pas de la forêt, passé le quinze avril, se consacraient à la fabrication du charbon en meules.

Les autres se rabattaient sur les travaux agricoles. C’étaient les moissons, la batterie, les betteraves. Michel en profitait pour cultiver ses quelques lopins, mais la charrue l’inspirait bougrement moins que la hache. L’été était sa mauvaise saison. Il ne nourrissait qu’une idée : celle de redevenir un bûcheron, sitôt les hirondelles envolées.

Michel cessa de bûcheronner dans les années soixante, lorsque sa culture prit de l’extension. Il ne retourna dans les bois, au plus rude de l’hiver, que par fidélité à ce qu’il avait tant aimé. Les quelques stères qu’il faisait étaient, pour lui, le prétexte de renouer les liens qui l’unissaient si intimement à sa chère forêt. On ne se guérit jamais de ses tendres amours.

Aujourd’hui encore, il a besoin de respirer l’odeur doucereuse des feuilles en décomposition. Il lui faut s’étourdir du silence des hautes futaies, frémir au bruissement de la brise dans les taillis, s’imprégner de la paix crépusculaire qui enveloppe les grands bois, vibrer au brame qui déchire les nuits de solitude. La forêt est son refuge de prédilection, la forêt reste son élément.

Aujourd’hui encore, il a besoin de respirer l’odeur doucereuse des feuilles en décomposition. Il lui faut s’étourdir du silence des hautes futaies, frémir au bruissement de la brise dans les taillis, s’imprégner de la paix crépusculaire qui enveloppe les grands bois, vibrer au brame qui déchire les nuits de solitude. La forêt est son refuge de prédilection, la forêt reste son élément.

Aucun de ses cinq enfants ne fera le bûcheron.

Tous ont suivi de brillantes études. Par bonheur, ils ne seront point confrontés à la pénible condition qui était celle de leurs pères. Michel a tout fait pour leur éviter cela.

À présent, la forêt n’est pour eux, comme pour beaucoup d’autres, qu’une merveilleuse invitation à de longues promenades mélancoliques.

d’après Gérard Boutet